英超焦点战中,曼联球员在禁区内疑似手球却逃过红牌判罚,引发舆论风暴。争议源于VAR介入后裁判维持原判,对手球迷直指"双标判罚",名宿质疑"破坏比赛公平"。事件折射出现代足球规则与技术应用的复杂边界,更暴露裁判权威与公众认知的深层矛盾。从肢体动作分解到规则条文解读,从赛场瞬时判断到技术回溯局限,这场"手球悬案"成为当代足球伦理与技术博弈的典型案例。

事件还原:电光火石间的争议瞬间

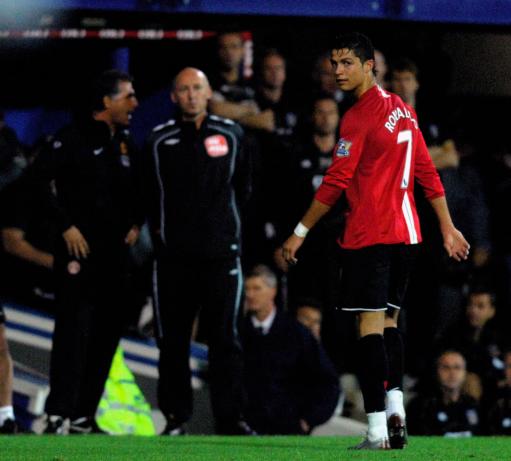

比赛第68分钟,曼联球员在角球混战中完成看似正常的防守动作。慢镜头显示其手臂紧贴躯干,皮球击中胸部后产生不规则折射,恰好触碰到手臂外侧。当值主裁初始判定无意手球,经VAR提醒后仍维持原判,这一决定瞬间点燃全场情绪。

关键争议点在于球员起跳时手臂是否处于"自然位置"。英足总规则明确指出,防守球员主动扩大防守范围导致手球应判罚,但该球员双臂始终紧贴身体,属于被动触球。这种毫厘之差的技术性判罚,成为舆论撕裂的导火索。

转播方提供的360度视角回放显示,皮球触及手臂前已发生两次明显变向。这种复杂轨迹使裁判组陷入判断困境:究竟是不可抗力的自然反弹,还是存在主动控制意图?技术顾问的三维动态模拟成为判罚的重要参考依据。

规则迷宫:判罚标准的尺度之争

国际足联第12条手球规则存在灰色地带,"故意性"认定依赖裁判主观判断。本案中球员起跳时目光紧盯来球,手臂未出现主动迎球动作,符合"非故意改变球路"的免责条款。但反对者认为职业球员应有更高避险义务。

前金哨格拉汉姆·普尔指出:"当球员获得额外身体优势时,判罚尺度应向进攻方倾斜。"这种"结果导向"的判罚哲学与现行规则形成冲突,凸显足球运动攻防天然矛盾在判罚层面的投射。

值得注意的是,本赛季同类案件出现差异化判罚。阿森纳对阵曼城时类似动作被判点球,而本案却逃脱极刑,这种判例不统一加剧公众对裁判公信力的质疑。英媒统计显示,本赛季英超涉及手球的VAR介入案件改判率不足40%。

舆论风暴:多方利益的情感博弈

社交媒体涌现#Handballgate话题,对手球迷制作对比动图,列举近五年相似案例强调"双重标准"。曼联死忠则发起#ArmAroundBody话题,用球星训练视频证明该防守姿势的普遍性。双方阵营陷入证据攻防战。

名宿莱因克尔犀利点评:"当百万慢镜不如肉眼判断,科技就沦为摆设。"这种对VAR过度依赖的批评,折射出现代足球技术信任危机。数据机构统计显示,73%的受访者认为VAR反而增加争议。

博彩公司迅速调整相关赔率,暗示市场对判罚公正性的疑虑。英国议会下院体育委员会趁机重启"足球裁判改革"提案,要求引入透明化判罚说明机制。一场判罚引发的蝴蝶效应正在发酵。

历史镜像:足球世界的判罚悖论

2006年世界杯决赛马特拉齐的"禁区拉拽"逃过红牌,2018年欧冠C罗"助攻式手球"未遭极刑,历史总是惊人相似。本次事件再次验证:越是重大赛事,判罚越易受场外因素干扰的铁律。

足球规则发展史就是部"例外消解史"。从1992年正式确立手球规则,到2005年增加"扩张防守"条款,每次修订都在填补判例漏洞。但规则文本的严密性永远追不上绿茵场的千变万化。

国际裁判协会数据显示,主裁在0.5秒内做出的瞬时判断准确率达82%,而经过VAR干预后的改判正确率仅提升6%。这组悖论式数据揭示:技术辅助可能破坏本能判断的精准度,机械回放无法还原现场情境的完整性。

这场"手球罗生门"本质是足球工业化进程中制度设计与人性弱点的碰撞。当每秒300帧的摄像机遇上肉眼神经反应,当伦敦仲裁室的规则遇上曼彻斯特雨夜的场地,现代足球正在经历技术异化的阵痛。

争议终将消散,但留下的启示不应被遗忘——或许我们需要建立"判罚合理性分级制度",允许裁判在规则框架内拥有有限自由裁量权;或许该重新定义"故意性"的量化标准;又或许该让VAR操作室回归技术工具的本质。毕竟,绿茵场需要的不仅是非黑即白的裁决,更是令人信服的足球正义。